Адрес для входа в РФ: exler.world

Надо же, я и не знал, что в Стамбуле есть такой интересный Индустриальный музей. Если еще в Стамбуле побываю, то обязательно туда загляну.

С огромным удовольствием посмотрел беседу с Юрием Стояновым, опубликованную на youtube-канале "Ещенепознер". Интересно, познавательно, временами очень смешно, а временами щемяще-трогательно. Там все интервью отличное, но больше всего понравилась часть, где Юрия попросили дать словесные описания различных известных людей, с которыми он общался. Если еще не видели, посмотрите, оно того стоит!

Прошу прощения за то, что даю ссылку на "Рашу Тудей", но там очень интересное интервью с отличным актером Владимиром Долинским - "«Я всё ещё не могу относиться к себе серьёзно»: Владимир Долинский о творчестве и своей судьбе".

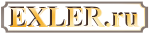

Слушайте, а я и не знал, что пан Пепичек из сверхпопулярной в советские времена передачи "Кабачок 13 стульев" - это Владимир Долинский. Как-то его с "Кабачком" не ассоциировал почему-то.

И Долинский в интервью рассказывал интересные вещи о самой передаче и о том, что ее в те времена сопровождало. Ну и вообще о его жизни было очень увлекательно почитать: Долинский даже в тюрьме успел отсидеть пять лет "за валютные операции" - икону какому-то иностранцу продал за доллары и попался.

Кстати, я с Владимиром Абрамовичем лично знаком. 13 лет назад он был председателем жюри на конкурсе кошек «Кубок Чемпионов ProPlan», а меня в это жюри традиционно приглашали каждый год. Вот отчет об этом конкурсе, а вот Долинский ведет церемонию вручения призов - это я снимал.

Любопытная заметка в The Verge- "Inventive grandson builds Telegram messaging machine for 96-year-old grandmother".

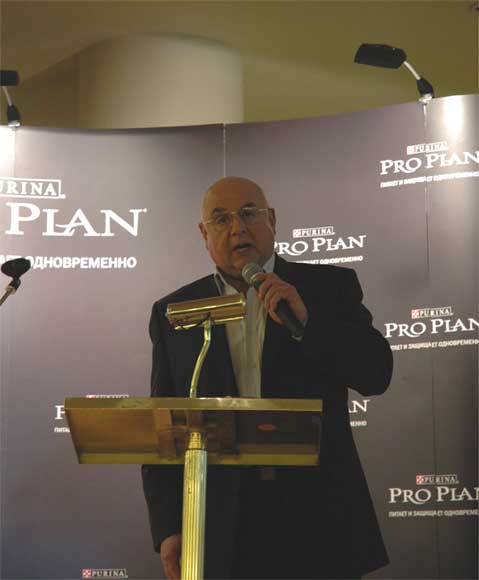

Инженер Мануэль Лусио Далло создал для своей 96-летней, плохо слышащей бабушки, чьи возможности общения были резко ограничены во время коронавирусного дурдома, "теплый ламповый", а именно аналоговый Телеграм, представляющий собой нечто вроде старого телефонного коммутатора. Назвал он его "Яяграм" (Yaya - ласковое прозвище его бабушки на испанском.)

Работает "Яяграм" следующим образом. Бабушка втыкает штекер коммутатора в гнездо с именем внука или внучки, с которым(ой) она хочет обменяться сообщениями. После этого она нажимает и держит красную кнопку, записывает голосовое сообщение, кнопку отпускает - и голосовое сообщение отправляется Телеграмом соответствующему абоненту. Тот прослушивает сообщение, отвечает текстом, и "Яяграм" этот текст распечатывает на кассовом печатающем устройстве.

Интересно, как это все сделано: Мануэль об этом подробно рассказывает в этой ветке своего Твиттера.

"Яяграм" сделан на Raspberry Pi 4, работает на Python и использует несколько сторонних программных библиотек, чтобы связать все вместе. Микрофон - обычный дешевый USB, а принтер такой, который используются в кассах для печати чеков.

Ну и вот фото Мануэля с его бабушкой, которая, замечу, просто отлично выглядит в свои почтенные 96 лет.

Симпатичная история, симпатичная и трогательная.

Тут, конечно, можно спросить, не проще ли было бабушке купить 10-дюмовый планшет, включить в нем упрощенный режим и научить бабушку выбирать пальцем внука/внучку среди контактов, нажимать пальцем на кнопку с изображением микрофона, записывать голосовое сообщение и получать ответ текстом, причем буквы там явно можно сделать раз в пять побольше, чем текст на чековом принтере? Ну, я не знаю. Может, бабушке проще переключать штекер коммутатора, к тому же это, наверное, воскрешает какие-то ностальгические чувства.

Источник - "1920s Britain at work and play: Glorious National Geographic colour photographs capture an innocent age a century ago".

По заданию журнала National Geographic их штатный фотограф Клифтон Р. Адамс (Clifton R. Adams) несколько лет провел в Англии, где он запечатлевал жизнь англичан. Он ездил по городам, поселкам и фермам.

Фотографии, сделанные Клифтоном, датируются 1927-1931 годами. Сам фотограф умер в 1934 году в возрасте всего 44 лет.

Особенно интересно то, что Адамс делал цветные снимки - с помощью люмьеровского автохромного метода, который на тот момент был самым передовым.

Как это вообще все работало? Цитирую из другой статьи:

Принцип работы технологии заключается в окрашивании зёрен картофельного крахмала в оранжево-красный — 3 части, зеленый — 4части, сине-фиолетовый — 2части. Зёрна имели диаметр около 0, 01 мм. Пластина 13×18 см вмещала 200 млн. зерен. На пластину наносился специальный клей. Зёрна крахмала просеивались и насыпались на пластину. Важно было следить за тем, чтобы цвета распределялись по поверхности равномерно. Не должно было быть наслоений. Пространство между зёрнами заполнялось угольной сажей. Водонепроницаемость добавлял слой лака. Сверху наливалась панхроматическая фотоэмульсия.

Пластина размещалась к объективу стеклянной стороной. Свет проходил сквозь окрашенные зёрна крахмала и попадал на фотоэмульсию уже окрашенным. При съёмке нужно было пользоваться жёлтым фотофильтром.

Свет, проходя через фильтр и окрашенные пигменты ослаблялся в 60 раз относительно того, что можно было получать при съёмке не на Автохромные пластинки. Даже при этом фотографировать можно было в солнечный день при диафрагме 4-5 можно было получить нормальную экспозицию на выдержке 2 секунды. Качество снимков получалось очень высоким. Их было удобно обрабатывать. Это компенсировало недостаток с светочувствительностью.

Ну и вот несколько его снимков.

Дети играют на песке недалеко от Ярмута, популярного места отдыха на острове Уайт в 1928 году.

Вам письмо: две девушки отправляют письма - в Белфасте в 1927 году (слева), на острове Уайт в 1928 году (справа).

Правь, Британия: персонажи конкурса "Британия и ее колонии" на траве в Саутгемптоне в 1928 году.

Неформальный портрет фермера и его тележки в маленьком городке Кроулэнд в Линкольншире, недалеко от Питерборо, 1928 год.

Килты: два солдата стоят в Хайте, Кент, в 1928 году (слева), в то время как две девушки разговаривают у дома в Чиллингтоне, Девон, в том же году (справа).

Удовольствие: две женщины наслаждаются чаем в 1928 году перед Часовым домом в Букингемшире, который изначально был хосписом.

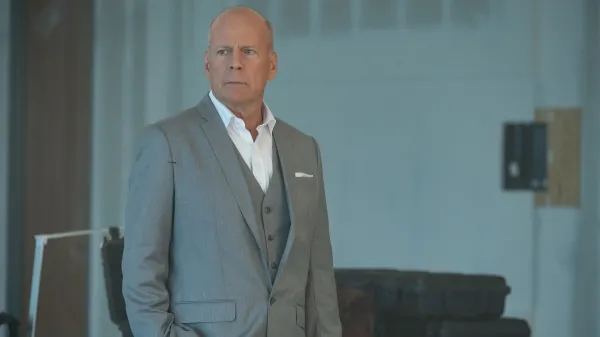

Ссылка на эту статью в "Кинопоиске" пару раз проскальзывала в комментариях, но, во-первых, комментарии читает очень небольшой процент посетителей сайта, а, во-вторых, статья очень познавательная и заслуживает отдельной записи - "Зачем Брюс Уиллис, Джон Траволта и другие звезды снимаются в плохих боевиках, о которых никто не знает?".

Там подробно объясняется, что это за фильмы и что это за студии, которые привлекают звезд ранга Уиллиса, Траволты и так далее, зачем эти звезды там снимаются и как вообще это все работает. Я читал несколько статей на эту тему, оказывается - это очень даже интересный и вполне прибыльный бизнес. В рецензии на фильм "Счастливого дня смерти" я писал о студии Blumhouse, которая фактически монополизировала рынок дешевых в производстве хорроров, которые временами выстреливают в прокате с совершенно фантастическими кассовыми показателями, а в этой статье рассказывается о компании Emmett/Furla Oasis Рэндолла Эмметта, которая зарабатывает хорошие деньги на низкобюджетных поделках с привлечением известных голливудских актеров на роль "слегка потусить в кадре" (чистого экранного времени их роли занимают меньше 10 минут), чтобы потом их физиономии можно было поместить на обложку.

Также, конечно же, компания получает деньги от всяких мутных инвесторов с криминальным душком, берет деньги за то, чтобы кого-то поставить на роль - в общем, достаточно стандартная схема, по которой работают и наши российские дарования - продюсер Александр Изотов и его подельник Саша Курицын.

Схема, судя по всему, работает отлично, компания процветает.

Пара цитат.

Основной костяк фильмографии EFO составляют треш-боевики и триллеры с актерами, которые уже перестали привлекать широкую аудиторию в американские кинотеатры. Среди них — Сильвестр Сталлоне (трилогия «План побега», «Точка возврата»), Джон Кьюсак («Мерзлая земля»), Николас Кейдж («Необъяснимое»), Джон Траволта («Скорость убивает», «Кодекс Готти»), Мэл Гибсон («Сила стихии»), Фифти Сент («Подстава») и Роберт Де Ниро («Скорость: Автобус 657»). Фильмы с ними создаются с прицелом на продажу телевизионных прав в Европе и Южной Америке, выходят преимущественно на VOD и получают разгромные рецензии критиков.

...

Хант описывает производственный метод Эмметта следующим образом: «Берешь деньги у всех, кто готов их дать, предлагаешь огромные суммы стареющим звездам за один-два дня работы, используешь имя этих звезд, чтобы еще до производства продать фильм за рубежом, по возможности не пользуешься услугами сценаристов и режиссеров, состоящих в профсоюзах, сводишь количество съемочных дней к минимуму и снимаешь в странах, где правительство предлагает кинематографистам налоговые вычеты». Например, на съемки одного из грядущих фильмов EFO, боевика «За пределами смерти» (Out of Death), ушло всего девять дней, при этом постановщиком стал дебютант Майк Бернс, который годами работал в EFO музыкальным супервайзером.

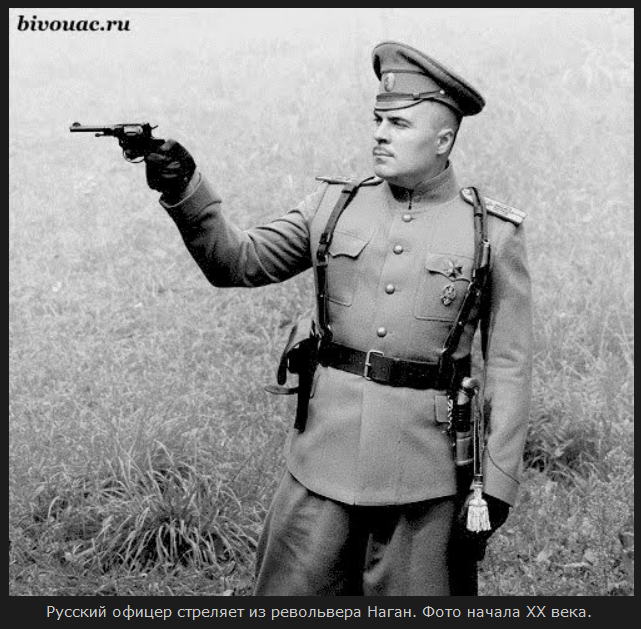

Мне ссылки на очень странную игру "Кукушка" офицеров российской императорской армии присылали несколько раз, но все они вели на конкретные копипастерские (если не сказать хуже) помойки, где перепечатывали со ссылкой или без оной статью из более "респектабельной" копипастерской помойки под названием БигПикча, которая источники тоже почти никогда не указывает, а обычно занимается банальным рерайтингом чужих материалов.

Но в той статье содержались некоторые слова, которые и позволили найти настоящий источник - это статья на сайте Бивак ""Кукушка" - игра русских офицеров царской армии", написанная по книге воспоминаний российского генерала, военного публициста и писателя Дмитрия Николаевича Логофета - речь идет о его путевых очерках «На границах Средней Азии».

Ну и вот как Логофет это описывал в своих очерках.

«Теперь куда тише стало. Размах меньше — да и начальство препоны ставит. Прежде как стояли в городе: нет ни цирка, ни театра… Соберется публика у кого из холостых, а то в своей офицерской столовой, и как выпьют хорошенько — сейчас же в кукушку играть начнут. Любили страсть эту игру.

— Что это за кукушка, есаул? — снова спросил доктор. — Карточная игра какая—нибудь?

Есаул так и прыснул от смеха…— Кукушка?.. — переспросил он через минуту, отбрасывая далеко от себя обглоданную кость. — Это, я вам доложу, преинтересная игра, у кого только нервы крепкие… Обыкновенно для этого выбирается какая—нибудь большая постройка. Сарай, что ли, либо конюшня пустая — и вот, человек десять забираются туда ночью, причем у каждого револьвер в руках, да патронов запас хороший… Погасят огонь и разбредутся по всему помещению… Ну, там каждый что найдет, бочку ли, ящик, а то и другую какую штуку, да за нее и схоронится… А один, по жребию, самую кукушку представлять должен… Рассядутся… И тихо, так тихо все станет, даже дыхания не слышно. А тут—то кукушка и крикнет: «Ку—ку»… Остальные на голос в кукушку и стреляют… Как хватят чуть не залпом… Тра—та—та, и защелкают пули по стенам… И опять снова тихо так, что сам слышишь, как сердце в груди колотится… А там опять: «Ку—ку». А в ответ: тра—та—та… Прямо—таки в азарт многие входили. Стреляешь, стреляешь… Прислушивается, и снова: «Ку—ку». Забываешь, что это свой же брат кукует, а только и думаешь: «Погоди, проклятая, вот уже следующий раз я тебя как следует срежу». Бывает, что по очереди кукуют, да с места на место перебегают… И как пойдут палить, так со стороны слушать — целое сражение… Весело так сделается.

— И что же, неужели такая игра кончалась благополучно всегда? — возмутился взволновавшийся доктор.

— Какое там благополучно, — успокоительным тоном ответил рассказчик. Всяко было… Раз, я помню, такая неудачная кукушка была, что хорунжего нашего разом ухлопали, десятка выстрелов не сделавши. Еще поручика подстрелили, фамилии его не помню, знаю, что стрелковый был… Так тогда чуть не всю ночь напролет палили, а только под утро, когда устали все, то слышим: «Ой». Зажгли огонь, смотрим — руку прострелили поручику… И ничего, зажила рука.

— Ну и нравы у вас тут были, — нервно рассмеялся доктор К… Вы как будто об этом с каким-то особым удовольствием вспоминаете. Просто страшно становится. Ведь таким образом ни за грош человека на тот свет отправить можно…

— Что ж, и это бывало, а только, я вам скажу, кажется — дикая игра, но она владеть собою приучала… Посмотришь, иной молодец во всем принимал участие: и в историях разных, и в кукушку играл, и на тигра ходил… И вырабатывался таким, что нервы как веревки. Первый человек потом на войне оказывался. Смейтесь себе, а я все же скажу, что и эта бесшабашная удаль послужила на пользу, воспитывая тот дух, которым отличались всегда туркестанские войска… Вот вы осуждаете кукушку… А ведь на ней самой воспиталось целое поколение туркестанских офицеров в сознании, что жизнь — копейка, и потому эти сорванцы потом и выказывали, когда нужно было, чудеса храбрости… Всему свое время…».

Я так понимаю, что та самая "бесшабашная удаль, воспитывающая тот дух" отлично проявлялась и в знаменитой "русской рулетке", которая от данного развлечения, судя по всему, отличалась только тем, что вероятность погибнуть просто так на ровном месте там была заметно меньше, чем при игре в "Кукушку". В "русской рулетке" шанс был один из шести (количество патронов в барабане, насколько я помню), а в этой идиотской "Кукушке" шанс словить пулю в лоб или в другие чувствительные части тела был заметно выше, так как в тебя сослепу палили несколько человек. Ну и, наверное, друг друга, таких же паливших в сарае, они тоже убивали пачками: тесно же, темно.

Но зато показывали чудеса храбрости - те, кого не убили в этих сараях.Славно развлекались, ребята, славно! Сразу вспоминается лауреат Дарвиновской премии тридцатилетний польский крестьянин Кшиштоф Азнинский, который во время своего мальчишника, желая развлечь друганов, снес себе башку бензопилой. Тоже тогда знатно все повеселились.

В блоге путешественника Morseanen интересный рассказ о том, как он в этом году вырвался из Германии отдохнуть в ОАЭ. Любые поездки за границу в нынешние времена - это тот еще квест, а сами поездки содержат большой элемент неопределенности, который, к тому же, может привести черт знает к чему - попробуйте, например, оказаться в каком-нибудь очень чужом месте с положительным тестом на коронавирус: мы уже обсуждали, что при этом может происходить.

Тем не менее находятся люди, которые, взвесив все за и против, все-таки отправляются в поездку. Ну вот в истории от Morseanen как раз и можно почитать, с чем в таких поездках приходится сталкиваться, а уж стоит оно того или нет - каждый это решает сам для себя. Но я знаю, что для людей, привыкших путешествовать, продолжительное сидение на одном месте реально приводит к депрессиям.

P.S. Я сам в Дубае и вообще в ОАЭ был (фото выше делал я - с вертолета). Один раз посмотреть было интересно, но вряд ли я туда поеду еще раз: все-таки страны арабского мира меня несколько напрягают. К тому же вот этот фанатичный типа как отказ от алкоголя - при том, что, как сказал наш гид, который в ОАЭ прожил 18 лет, "поверьте мне, здесь бухают ВСЕ", - есть в этом что-то неимоверно лицемерное. Вот, кстати, мой репортажик "Самое высокое здание в мире - башня Бурдж Халифа".

Любопытный проект - Drive&Listen. На странице в колонке справа можно выбирать город из списка, менять скорость машины, включать/выключать звуки улицы, включать/выключать радио. Покатался по разным городам - очень забавно. Список городов, правда, пока не такой большой.

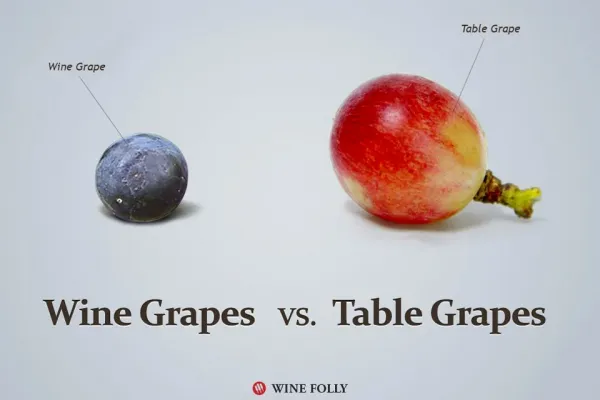

У Дениса Руденко познавательная статья "Почему есть разделение на столовый виноград и винный, не все ли равно из чего делать вино". Он там как раз и объясняет, почему для еды используются совсем не те сорта винограда, которые выращивают для изготовления вина. И почему если попробовать виноград, из которого изготавливается вино, то он, скорее всего, вам совершенно не понравится.

Кстати, я на празднике урожая в Шабли пробовал сок винограда шардоне с участка гран-крю хозяйства Ларош. В жизни бы не сказал, что это было похоже на виноградный сок. Тот сок на вкус напоминал скорее землянику.